Blog

-

Curve Your Earways at the Tutu Gallery

Participatory Exhibition Performance of Sound──Curve Your Earways A collaboration between the M.O.V.E. Theatre and noiseKitchen Art Co.,Ltd. Bend an ear, clear up your headspace Come to the playground of an audible wonderland! A Playful sound piece by a Music Composer and a Sound Installation Artist A Brand New Collaboration from Taishin Arts Awards Winner…

-

導演、劇本統籌、製作人與排助的《病號》漫談(下)

採訪企劃/齊義維 封面攝影/林育全 出場人物 導演:符宏征(下稱符) 劇本統籌:王靖惇(下稱王) 製作人:潘潞漪(下稱潘) 排助:呂謀(下稱呂) 採編:(下稱編) 時間:2018.03.04 地點:動見体排練場 Q3. 有沒有搜尋過自己的名字?有什麼發現嗎? 潘:我第一次搜尋自己的名字,印象很清楚,是在2012的《離家不遠》排練場,有點忘記為了什麼…….一搜尋就發現,怎麼這個名字什麼都沒有?一片空。他下面顯示「搜尋不到任何結果」,完全沒有! 編:那你個資保密得很好欸! 潘:大概過一年半或兩年,開始在劇團工作,慢慢有一些名字就會開始在網路上跑出來了,後來發現是因為自己在大學時候,是完全的電腦白癡,交作業也想要用手寫,所以交給符導的作業都是別人幫我代打的,我手寫好之後,室友再幫我key進去。一年半的時間有這個變化也是蠻奇特的。 (符導斜眼看阿潘) 編:但符老師很早就有作品,應該搜尋出來很多結果。 符:有,以前常去看(笑),十年前吧,就會想看說還有沒有人討論你啊、有沒有漏掉的評論的啊,這半年這一個月有沒有新的東西啊……但那是十年前,甚至更早以前的事情,現在已經不會了。大部份創作者都很脆弱,他們都要看那個東西,不敢讓別人知道,看了可以支持他脆弱的心靈,即使大師級的創作者,就我所接觸過的,都是會(看)的。我覺得不是每個人都會這樣,也不是說每個人都不會這樣。 王:我還是會把評論當成是一個檢視的機會,先以專業評論來說好了:我用A手法,可能以為呈現出來是A結果,可是大家看到的其實是B結果,這並沒有對錯,但就可以藉此機會去檢視說,為什麼我想做的是A,但他們看到的是B?或許B的效果也很好,或不好,為什麼?哪個地方需要調整?……搜尋名字可能會看到不喜歡你的、無條件愛你的,某部分觀眾確實就是追著你跑,不管好壞就是追你,有些人是追作品,下一齣可能不是他有興趣的作品,他就不看了,這都是很有趣可以觀察的事。 Q4. 關於集體創作與排練,想問目前排練狀況,有沒有一些覺得很好的片段,因為某些原因被拿掉了,讓你們覺得很可惜? 符:有可能不小心拿掉,但就忘了。 王:看演員在做人物發展排練時,有很多很好的片段跟火花,但因為不適合扣到主題,(並不是所有的戲都要扣到主題,偶爾適合分岔的就讓他去分岔),但演員透過這樣的排練,會對這個人物的血肉更清楚,所以,也不會可惜,這就是一個過程。 呂:這也是我覺得好玩的地方,導演在排練時,會去發展各種可能性,每一種可能性都會對整齣戲一層一層的加溫,一層一層地往上走,有些即興的排練沒有用到,但他就變成養分去蕪存菁的到這齣戲裡。 符:他們剛剛講的部分可能是針對一些情境即興的發展,有時後是根據寫的東西,在這個段落時空之前,角色發生什麼事情?給他們情境,去發展沒有寫出來的、之前發生的部分。這些東西就變成角色自傳,轉化進去,後來只存了一兩段而已。這個發展過程,這次排《病號》的時候差一點就沒有時間做了,但我內心很堅持,覺得好多東西要做、好多東西要試,後來想想,我們這個戲還是有即興發展的模式,這件事情必須要做。做了我就覺得有養分! Q5. 還請四位分享一下,在《病號》戲裡,對哪個角色最有呼應,或是對某個人的台詞最有感觸? 王:我自己最喜歡的就是弟弟,因為他只要躺著演就好了(笑)這個角色在戲裡面是癱瘓的,只剩頭跟右手。創造出這個角色的情境很有趣,以演員的狀態來說,他的衝突很明確,他的戲從一剛開始排練到現在我都很有感覺。而且這個符號跟我自己在家裡滑手機的狀態是一樣的:只有「頭」跟「手」是活著的,但再次強調,這沒有好或不好也沒有批判,只是我感受到現在的日常是這樣,所以我就創造了一個日常的角色,蠻有趣的。我又喜歡水,若能泡在水裡演戲,多好啊。 潘:這九個角色其實對我來講都很日常,那天看排練,有一句話讓我印象深刻,剛好演員的狀態也對了,讓我覺得當下聽起來,演員本身跟角色本身是百分之百的扣在一起。這句話是女友角色的台詞,有一段對話,出現在很神經質的重複動作之後,女友突然很認真的看著子恆,說「你覺得我很怪嗎?」女友當下的日常跟他身體散發出的感覺,雖然沒有太多行動力的戲劇畫面,卻讓我印象深刻。 呂:我不知道現在這還沒有在劇本裡……太太有一句台詞是「如果不知道你的名字,就不算真的認識你」。這部戲講到很多關於命名的東西,我們會覺得名字很重要,但我們其實生活裡也推崇很多匿名的人物,像是部落客、網紅,我們也不算真的認識他,但就覺得好像很熟悉…….名字對我們而言的意義到底是什麼?真名跟假名的差別又是什麼?這句台詞讓我印象很深刻。 符:目前對我來說,每個角色都蠻平均的,導演應該是盡可能最客觀的去看待每個角色,一定要讓所有東西能夠精彩。老實說,也沒有誰的角色對我印象深刻,當然全劇最後一句台詞(大哥的台詞),會是我要去檢驗的東西,就是「如果真的有人傷害了他,我們大概永遠也不會知道。傷害他的人大概也永遠不會知道,他傷害的是一個怎麼樣的人」這是我想要讓它更深刻的東西,他必須要串連到其他角色組合上面:他們在人際溝通上面忽略了一些什麼東西,一些當時對象所需要的細節,但你沒有給他,甚至會不經意的傷害了別人。這齣戲我當然希望說他不只是角色的台詞有令人印象深刻,也希望是演員的狀態,演員的肢體所散發出來的人物特性,加上台詞,而讓人印象深刻,是一個很整體的東西,肢體、聲音、語言,非常整體的東西,我希望這齣戲是很整體的。 漫談至此,晚上的排練即將開始,演員慢慢進入排練場。他們吃飯、互相交流,相互關照。漫談到此暫停,但更有機的情感與能量流動,繼續在這個排練場裡發生、轉化、膨脹。唯有在劇場的座位裡,與這群創作者一起呼吸、一起心跳、一起專注,才能感受製作團隊細緻而內斂的溫度。邀請您,走進劇場,用身體的每個感官,一同體會創作者的「日常」。 ### 導演、劇本統籌、製作人與排助的《病號》漫談(上)

-

導演、劇本統籌、製作人與排助的《病號》漫談(上)

採訪企劃/齊義維 攝影/唐健哲 讀完劇本、看完排練的澎湃好奇心,驅使我對導演、劇本統籌、製作人與排助發出了對談邀請。究竟在一個對於現代科技生活如此寫實又超現實的創作裡,他們怎麼將自己的經驗與戲劇連結?他們日夜奉獻在排練場與會議中的動力又是什麼? 讓我們繼續看下去。 出場人物 導演:符宏征(下稱符) 劇本統籌:王靖惇(下稱王) 製作人:潘潞漪(下稱潘) 排助:呂謀(下稱呂) 採編:(下稱編) 時間:2018.03.04 地點:動見体排練場 Q1:《病號》劇裡使用大量的網路語彙,深入討論每一個人的「網路使用經驗」,想請教各位對於「網路經驗」的正面或負面感受是什麼呢? 王:每個人用網路的方式不一樣,每一個網路就像是眾多人格當中的一個切片,像我自己有開臉書粉絲專頁,在專頁裡,就是把自己型塑成一個專業、熱愛創作、喜歡旅行,超級正面的一個形象;而在個人的臉書頁面,就會分享比較多私人的事情。instagram 純粹是在外甥女的刺激下開啟,她說「facebook」都是老人家用的,所以我才去開了 instagram,但目前還沒有搞清楚它的用途。 我覺得網路正面的影響是, facebook 創造了更簡單更快速的捷徑,你不一定要認識這個人,比如說有人想找我去演講,他可能沒有見過我,但只要丟訊息給我,這個橋就搭起來了,「交流」這件事比以前快捷很多;但壞處就是,有時候他會影響到你的信心,比如說「這篇怎麼這麼少人按讚?」尤其當希望大家關注某個訊息時,就會想說操作上是不是發生什麼問題。所以我覺得是一體兩面。 符:對我來說,用臉書主要還是跟家人,沒有擴大到太多朋友圈,我使用上比較被動。一開始我們那個世代是英文介面,我記得是怡芬(本齣戲肢體設計)介紹給我,用著用著覺得蠻有意思的,好像「分享」多了一個選項,後來整個中文化了以後,幾乎還是一樣,就是每天都會上去看看,可是已經很久不是每日必看了,現在比較被動,只從通知裡面去看別人的訊息。 編:那在演出結束之後,會去搜尋觀眾對這齣戲的留言和評價嗎? 王&符:(笑)會啊會啊,當然會啊。 符:粉絲頁他們一定會轉給我看。就像我說的,我是很被動的,除非說隔了好幾年,突然要查一下以前的戲,才會去搜尋。所以……我感覺自己很像不是《病號》的那一個世代裡面描述的東西。不過也因為這樣,能有一個距離來看這個世代,或是這些上癮者,之類的。 編:但,稍微尖銳一點的問,導演用了「上癮者」這樣的角度去觀看這個劇本,是不是對於網路普及的現象不是這麼喜歡?仍是比較喜歡人跟人面對面的互動? 符:當然當然,我也上癮過啊,那種對於某篇自己 po 的文章,會有多少按讚,這種按讚/不被按讚的心理我們都知道,我們也有過那個極端。但是很快就會跳開那個執著…….沒有刻意,我本身個性不喜歡太多人討論的東西,譬如說現在媒體輿論上面炒熱的電影,我不會是第一個想要去看的人。很像是天生,也沒有批判,就是,不會吸引我。 王:我理解你用「上癮」來提問這齣戲的狀態,其實在排練的時候我自己會發現,在角色裡面的我,不會覺得我有病,因為那就是日常。我平常是中毒很深的人,就是連騎摩托車等紅綠燈,都會想看手機。沒辦法停下想得到某些資訊的慾望。坦白說,這些資訊很多是沒有用的,但或許某天我去講座時,會突然想到某一則看過的訊息,就可以拿來引述或討論,就覺得好像還是有收穫。所以這齣戲裡面,並不是去批判說這是「上癮」。 之前的作品《強力斷電》,那時我們把這當成一種「現象」討論,可是,我們現在討論的其實是「日常」。這齣戲的狀態是很寫實的,我們現代人的狀態就是這樣,並不會覺得說是「上癮」。 我在教學生的時候,會對他們說「我是不是要開始習慣你們上課的時候就是會看手機?」是我要去習慣這個事情,學生在看手機,可能已經練到可以另一邊同時在聽,或者他們說自己是在查資料,感覺又很好學?反而是我們自己要去適應這個改變。這個戲的重點是在講,這種狀態成為日常之後,產生的影響究竟是什麼?戲裡面其實有好的影響也有壞的影響,比如說這齣戲裡面也有你類似的症狀,這就可以去思考。 符:我是覺得對我而言,還是會禁止同學上課滑手機。因為我的觀察,我通常都是小班制,都會知道說他們用手機肯定是不夠專心,他有訊息來一定會瞄一下,甚至是進一步的,一定要打開來看!這跟上課是無關的,所以我會說,我沒有及時要你們查資料的部分,除非我們今天要對時間你們才可以拿手機,做筆記都要回到用紙跟筆這件事情。但到後來還是我調整,可是有些課跟專注力有關,那手機肯定是要擺一邊。就像我工作(這什麼都可以聊吧)就是我的煙,我的煙有某種儀式性,排戲的時候,煙絕對不會放到口袋裡,那是一個很負面的能量,對我而言,他必須遠離我的身邊,包含手機也是,我不可能放在口袋裡,甚至是完全靜音,完全地放在旁邊,我還是有那個界線,相信如果一個很專注的人,他會有一個界限在那邊,要不然他很難往上走。我是覺得我要求別人之前自己一定要做到,所以是在某些方面是要訂一個潔癖。我睡覺盡量手機放外面。 編:可是現在國家地震警報響,他就是要把睡覺的人叫起來。還是不要關機比較好。 符:可是有時候就想說命就在……手上,要怎樣就怎樣。 王:這就進入下一層次的話題了(笑)。 Q2. 為什麼要選在這個時間點做《病號》這齣戲?動機是什麼? 王:以我而言,就是對於所謂「匿名文化社群」開始有觀察,有感覺,就會創作,會有這樣的觀察,是跟你感受到的一種社會氛圍或現象有關,比如說像台灣現在資訊亂七八糟,有些有用的,也有沒用的,有好玩的,也有很傷害人的,都會有,所以就覺得到了一個想講話的時候,就講話了。 編:但這個戲聽說是從臺大戲劇系學期製作《全景賦格》,把片段拉出來重新製作? 王:《全景賦格》比較是在導演形式和風格上的實驗,找到一個說故事的方式,要轉譯過來的時候,剛好想做這個網路相關的議題,所以想把這個議題跟形式結合,《全景賦格》裡面的對話,百分之八十都沒用。剛好可以把關係帶入的才帶過來。 編:剛剛說到匿名網站這件事情,人跟人之間的溝通,「肢體」跟「言語」的溝通是很不同的。比如說現在很多人在網路上筆戰,但其實文字沒有聲音,他的情緒只存在字與標點符號間。想請教,如果今天在網路上看到一齣戲的相關批評,會挑起你們筆戰的動力是什麼?而不是選擇私訊這個人說「我們出來當面講」?這種溝通模式跟這齣戲有沒有什麼關聯? …

-

2018 動見体 符宏征作品《野良犬之家》女演員(犬妹)徵選結果公告

獲選者:王悅甄 非常感謝所有徵選者的參與,期待未來能有其他交流的機會。 也請持續關注動⾒体,我們會持續為大家帶來好戲! 《野良犬之家》A Dog’s House 演出時間: 2018 年 11 月 10 日(六)14:30 2018 年 11 月 11 日(日)14:30 演出地點:彰化員林演藝廳小劇場(彰化縣員林市員林大道二段99號)

-

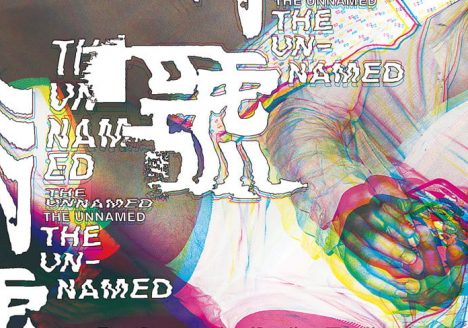

2018 全新製作《病號》THE UNNAMED 現正售票中!

動見体 M.O.V.E. Theatre 2018 presents 至親之人,用最新動態追蹤彼此 生日快樂,順手帶過的一則留言通知 素昧平生,隱姓埋名後直接深度交流 0與1構築的社交場, google了認同,或是否定了自我? 【劇名釋義】〔病號〕 集體中的患病者。 現代人在得以創造多重身份的社群網路中,捏造病號用以無病呻吟、無的放矢、無事生非。 【關於本劇】 2006年10月,一位美國少女,因網路霸凌事件,在房內上吊自殺,得年13歲。2010年9月,一位美國少年,因網路霸凌事件,跳橋自殺身亡,得年18歲。2015年4月,一位臺灣藝人,因長期網路霸凌,吸入過量氦氣致死,得年24歲。2015年5月,一位英國少年,因網路匿名惡意留言霸凌,上吊自殺,得年15歲。2015年10月,一位英國少女,因長達五年的網路霸凌,在自家上吊自殺,經過五天搶救確定腦死,最後由父親決定拔管,得年16歲。2017年10月,一位美國女孩,因不堪校園與網路霸凌,在家中衣櫃上吊自殺,經過近一個月的搶救,最後父母決定拔管,得年10歲。 20XX年,一位男子、一個同事、一個弟弟、一件個案,因為一起網路匿名霸凌事件,跳樓自殺未遂,成為植物人。 誰是躲在鍵盤後面的人? 我們都已成癮如疾。 【演出時間&地點】 2018 水源劇場(臺北市中正區羅斯福路四段92號10樓,近公館捷運站1號出口) 4/7(六)19:30 4/8(日)14:30*演後座談 4/12(四)19:30*演後座談 4/13(五)19:30 4/14(六)14:30*演後座談 4/14(六)19:30 4/15(日)14:30 4/15(日)19:30 4/19(四)19:30 4/20(五)19:30*演後座談 4/21(六)14:30*演後座談 4/21(六)19:30 【演前系列分享】 〔關於表演〕3/9(五)20:00~21:00 地點|誠品台大店3F藝文閣樓 主講|林子恆、王靖惇 〔劇場中的性別〕3/11(日)15:00~16:30 地點|誠品松菸店3F FORUM 主講|王世緯、施宣卉、王靖惇 【售票資訊】 票價|900元,自由入座 購票請上兩廳院售票系統,(02)3393-9888。 7-11 ibon、全家及萊爾富門市皆可購票。 【演出製作團隊】 導演|符宏征…

-

2018 動見体 符宏征作品《野良犬之家》演員徵選簡章

一、甄選時間地點 時間:2018 年 3 月 10 日下午時段 (詳細報到及甄選時間將於 3 月 7 日前,以 E-mail 方式另行通知) 地點:動見体排練場 (台北市士林區大南路379號3樓,近劍潭捷運站及公車站「陽明高中」) 二、製作起源 動見体劇團由藝術總監暨導演符宏征成立於2006年,以「動作、觀照、實驗」作為身體性劇場美學的創作基地,以實踐總體劇場為其藝術視野。透過創作的分享,交換、擴大並轉化觀演者之間共同的凝視。《野良犬之家》延續動見体對文學劇場的關注,開拓新生代編劇與劇團互動,彼此撞擊新時代的火花,更進一步開啟往更深層人性底層的探索路線。在整體劇場創作逐漸傾向商業風格、「小清新」大行其道之際,動見体延續小劇場精神,勇於去凝視觀眾內心的道德底限,挑戰人性良善與黑暗極限的同時,摒棄標新立異的獵奇手法,謹慎地用劇場訴說一則動人的故事,進而在觀眾心中播下自我探索的種子。 2014年於國家兩廳院實驗劇場首次演出,獲得許多專業劇評人的評論與迴響,飼主與寵物投射在親子兩個世代異化相處,在我們這個世代上是持續被關注的議題,故劇團在2018重啟製作,期待調整作品的成熟度與輕便度,使此作品可以持續與各地對話與交流。 三、故事簡介 一對狗兄妹,每天等待和媽媽一起去吃下午茶。有天家裡多了一個成員,據說是他們失蹤多年的大哥。沒人認得他,他可能是隻流浪狗,也可能是匹狼。繭居生活的恐怖平衡逐漸被破壞,野狗與家犬在同一屋簷下,家的毀滅與建立相互拉扯,暴力與情慾在狹窄的舊公寓裡開始竄動……。 四、甄選角色 犬妹(女):犬妹與高惰性的犬兄生活在同一屋簷下,時常口口聲聲要離家,但因為種種的生活舒適性及惰性未能如願。想要離開充滿垃圾、毫無生氣的家,在試圖逃家屢屢失敗,她逐步地不理犬兄嚴厲的監控,進入充滿好奇犬大哥房間,發生了永遠阻斷奔向自由的事件,使犬兄變成殺人噬血的人。 ※角色詳見:第十五屆台北文學獎舞台劇劇本請見「首獎 林孟寰」 五、申請與審核 申請資格:限非在籍學生。 報名時間:即日起,至 2018 年 3 月 5 日(一)晚上 11 點截止。 報名方式:下載報名表並完整填寫報名表後 E-mail 至 [email protected]。 (註:信件主旨請註明【野良犬之家演員甄選】-XXX) 甄選項目: 【自選片段】自行選擇本劇本片段呈現,以 2 分鐘上限為原則 【才藝表現】形式不拘,以 1 分鐘上限為原則 【現場台詞表現】現場提供台詞與犬兄(高華麗 飾演)試戲 ※現場備有音響,其他物件需求請自行準備。…

-

Catch up Kuang Qi’s international premiere at Bangkok International Performing Arts Meeting, Nov. 15 to 17

A daring experimentation of traditional Chinese opera arts through the approach of contemporary theatre Live music hybrid of Chinese Luogu and modern Western percussion Exclusive international premiere at the inaugural “Bangkok International Performing Arts Meeting” (BIPAM) KUANG QI Genre: Music Theatre Venue: Sodsai Pantoomkomol Centre for Dramatic Arts Faculty of Arts, Chulalongkorn University (10-minute walk on…

-

Coming This Month: Kuang Qi

Coming This Month: Kuang Qi Running Time: 60 mins with no interval Commissioned by Taiwan Traditional Theatre Center A daring experimentation of traditional Chinese Opera arts through the approach of Modern Theatre. Live music hybrid of Chinese Luogu and modern Western percussion. From the creator of the 12th Taishin Arts Award winning program, Dear…

32-2-468x328.jpg)

17-468x328.jpg)

-468x328.jpg)